開放と解放感が目の前に

本日もお読みいただきまして、誠にありがとうございます。

前回はギャンブルという不浄なる記事を書きましたので、今回は汚れた心を綺麗にするために神社の話題をw

何度か神社の記事は書かせていただいたのですが、神社そのものに対する見方を少し洗い出していこうかと思っています。

みなさんは御利益目的に神社に行くのでしょうか?

それとも、一種の禊として参拝するのか。

結論から言えば、神社を参拝するための理由なんていりません。

個人個人が好きに、気が向いたときに、気合いを入れたいときに、願いを叶えて欲しいときに訪れればいいのです。

神社は受け入れ体勢抜群で、神主さんがいらっしゃらなくても自由に出入りができますからね。

誰もいない神社は前にも話したように、何か潜んでいたような気がしてきて怖いかもしれませんが、神様が守ってくれると思えば気軽に参拝できてしまいます。

僕は御朱印を集めています。

はじめはスタンプ感覚だったのですが、その浅はかさに気づいてからは証として御朱印をいただくことにしています。

御利益があるかもというよりかは、参拝の証をいただくことによってエネルギーをチャージしていくような感覚でしょうか。

神社なんて、自然と共存している建造物ですからね。

廃神社があるくらいですから、その場所にずっと建っていて、人々を見守ってくれているわけです。

鐘を鳴らす→賽銭投入→二礼二拍手一礼。

この作法で参拝してきた我々人間は、古くからその地にいる神様から見られていたことでしょう。

鐘を鳴らしまず神様に自分が来たことを知らせ、気持ちをお金に換え箱に入れ、頭を下げてお願い、ないしは懺悔をする。

たったそれだけの流れの中には、遙か昔より伝わるいわれがあったからこそ成立しているのかもしれませんね。

御朱印をいただくことによって得る意識

御朱印を見たことがある方は、多くいらっしゃるかと思います。

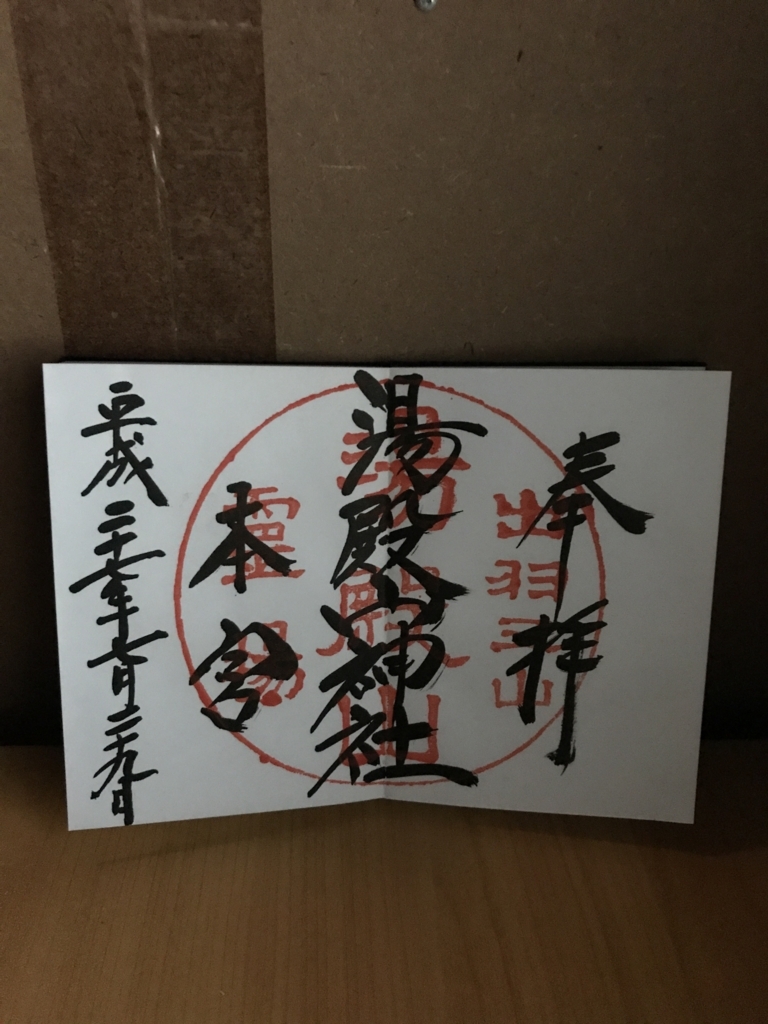

以前の記事で写真掲載とともに書かせていただいた湯殿山神社。

こちらに伺ったときにいただいた御朱印を参考までに掲載してみます。

写真の撮り方下手ですみません(^^;)

通常、御朱印は御朱印帳1ページに対して、半面を使用していただきます。

出羽三山系神社の全ては、1ページ丸々使用して御朱印をいただきます。

これがまた迫力があるんですよ。

神主さんや巫女さん直筆で描かれる墨の気迫と、朱色に輝く印。

これはどこの神社でもらっても、その一つ一つにありがたみがあり貴重なものだと僕は思っています。

神社1つ取ってみても、違いって結構あるんですよ。

狛犬の顔つきが違う。

そもそも狛犬はいなかった。

参道が長い、短い。

鐘が紐ではなく、ローラー式の現代ナイズされたもの。

賽銭箱の形。

挙げたらキリがないくらい、神社の見せる顔は違ってきます。

祭神も違ければ、管理者も違う。

祭神の系統が同じだとしても、土地が違いますからね。

遠くの神社に祀っている祭神の分霊・分身を別の土地に移すことを「勧請」といいますが、持っている力はどこに行っても変わらないと伝えられています。

唯一、違わないところはそこくらいでしょうか。

あとは、神社は唯一ではなく無二でもない、参拝者の見方によって、美しさや荘厳さが形を変えて訴えてくるんです。

心を落ち着けるために向かった神社で、何やら荒ぶるものがこみ上げてくる人もいれば、大願成就のために賽銭を奮発して願掛けに願掛けを重ね、おみくじを引いたら「凶」だったとか。

同じ神社にいる参拝者が感じることは、全員違うのではないでしょうか。

これだから神社は神秘的なんですよね、ホント。

神聖な場所であるのはわかっているのですが、僕のように出勤前に立ち寄るくらい神社好きになると、変わった方向から歴史に触れてみたくなるものです。

あの静かな雰囲気の中で、一人だけ社殿に向かい礼をする。

行きと帰りで両方、鳥居にも礼をする。

頭を下げて気分がいいのは神社くらいです。

結論、理由は求めない

求めるのは、願いでしょうか。

そこに理由を求める余地はありませんでした。

御利益のため、御朱印のため、懺悔のため、あれこれ理由をつけて昔は神社に参拝しに行っていたのですが、近年は深く考えなくなってきました。

8対2くらいかな?

ただ神社に行きたい8割、御利益目当て2割。

成分分析してみれば僕の場合こうなるのですけれど、さすがに完全無欲で神社に行くのは難しい。

神社に惰性で行くようになってしまったら、神社の存在理由を否定してしまいそうで怖いですから。

理由は求めずとも、自然に神社に行きたくなるときがあるのなら、それはまさに参拝するベストなタイミングなんじゃないでしょうか。

案外気軽にいけるのが、神社です。

機会があれば、近所の神社で手を合わせ、頭を下げてみてはいかがでしょうか。

きっと、自分だけの神社の見方が発見できるかも?